Darmkrebs gilt nicht als eine Erkrankung junger Menschen. Dennoch sehen Ärzte heute Patienten unter 50 – ansonsten gesund, oft ohne familiäre Vorbelastung – die mit einer Diagnose konfrontiert werden, die wir immer noch mit dem Rentenalter in Verbindung bringen. In den USA ist Darmkrebs bei Männern unter 50 die häufigste Krebstodesursache und bei Frauen derselben Altersgruppe die zweithäufigste. In England steigt die Zahl der Fälle bei Erwachsenen, die zu jung für ein Screening sind, jährlich um über 3 %. Ähnliche Muster zeichnen sich in Asien, Ozeanien und Europa ab. In den letzten Generationen hat sich etwas verändert, und neue Erkenntnisse legen nahe, dass die Antwort womöglich an einer unerwarteten Stelle zu finden ist: bei den Bakterien, die unsere Darmflora in der Kindheit besiedelt haben.

Der weltweite Anstieg von früh einsetzendem Dickdarmkrebs

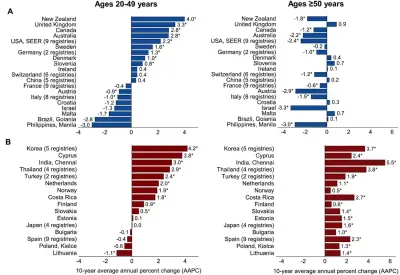

Die bislang umfassendste Analyse zum Thema Darmkrebs bei jüngeren Erwachsenen, typischerweise im Alter zwischen 25 und 49 Jahren, stammt aus einer kürzlich in The Lancet Oncology veröffentlichten Studie. In dieser Studie analysierten Krebsepidemiologen der American Cancer Society Daten aus hochwertigen Registern in 50 Ländern, um die weltweiten Veränderungen bei Darmkrebs zu verstehen. Die Ergebnisse sind beunruhigend: Während die Inzidenz bei älteren Erwachsenen in vielen Ländern stagniert oder zurückgeht, steigen die Fälle bei jüngeren Erwachsenen in weiten Teilen der Welt an.

Im jüngsten analysierten Zeitraum (2013–2017) wurden die höchsten Raten von früh einsetzendem Dickdarmkrebs in Australien, den USA, Neuseeland und Südkorea gemeldet, mit Inzidenzraten von 14 bis 17 Fällen pro 100.000 Menschen pro Jahr. Der Trend ist jedoch wichtiger als die absoluten Zahlen: In 27 der 50 untersuchten Länder ist die Inzidenz bei jüngeren Erwachsenen im letzten Jahrzehnt gestiegen. Der stärkste jährliche prozentuale Anstieg wurde in Neuseeland (+3,97 %), Chile (+3,96 %), Puerto Rico (+3,81 %), England (+3,59 %), Norwegen (+3,52 %) und Australien (+3,01 %) verzeichnet. In vielen dieser Regionen waren die Trends bei älteren Erwachsenen flach oder rückläufig – größtenteils aufgrund weit verbreiteter Screening-Programme, die präkanzeröse Wucherungen erkennen und entfernen. Dies deutet darauf hin, dass der Anstieg von Dickdarmkrebs auf jüngere Altersgruppen beschränkt ist.

Diese Ergebnisse decken sich mit einer früheren globalen Analyse aus dem Jahr 2019, die die Darmkrebsinzidenz in 36 Ländern von Mitte der 1990er bis Anfang der 2010er Jahre untersuchte. Die Studie berichtete von steigenden Raten bei jüngeren Erwachsenen in 19 Ländern. Interessanterweise war das auffälligste Muster in Ländern mit hohem Einkommen (d. h. Australien, Kanada, Deutschland, Neuseeland, Slowenien, Schweden, Dänemark, Großbritannien und den USA) zu beobachten, wo die Zunahme von Darmkrebs bei jüngeren Erwachsenen deutlich war, während die Inzidenz bei älteren Erwachsenen zurückging oder stabil blieb (Abbildung 1). In anderen Ländern wie Zypern, den Niederlanden und Norwegen ist der Anstieg bei jungen Erwachsenen etwa doppelt so schnell wie bei älteren Menschen.

Abbildung 1. Darmkrebs Trends bei jüngeren und älteren Erwachsenen in verschiedenen Ländern. Jeder Balken stellt die durchschnittliche jährliche Veränderung der Inzidenzraten im letzten Jahrzehnt dar. (A) Länder, in denen die Raten bei Erwachsenen im Alter von 20 bis 49 Jahren steigen, bei Personen ab 50 Jahren jedoch sinken oder stabil bleiben. (B) Länder, in denen die Raten in beiden Altersgruppen steigen, typischerweise stärker bei jüngeren Erwachsenen. Quelle: Siegel et al. (2019), Gut.

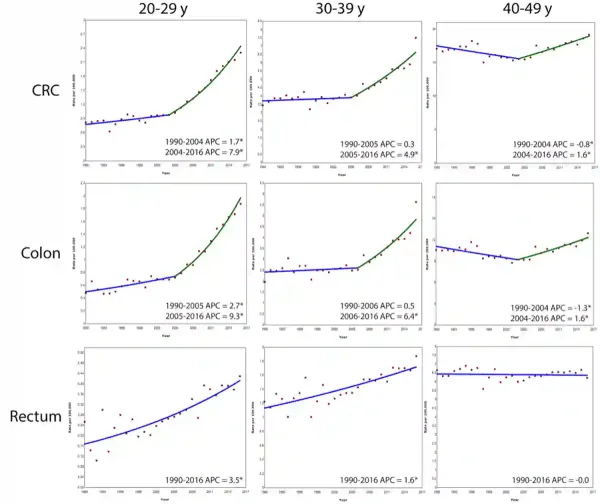

Zudem ist der stärkste Anstieg von früh einsetzendem Dickdarmkrebs bei den jüngsten Erwachsenen zu verzeichnen. Eine Analyse von Registerdaten aus 20 europäischen Ländern aus den Jahren 1990 bis 2016, publiziert im Jahr 2019, ergab, dass die Inzidenz von Dickdarmkrebs in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen um 7,9 % pro Jahr zunahm, verglichen mit 4,9 % bzw. 1,6 % in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen und der 40- bis 49-Jährigen. Dieser Trend ist hauptsächlich auf Dickdarmkrebs zurückzuführen, während der Anstieg bei Mastdarmkrebs (Rektumkrebs) moderater ausfiel (Abbildung 2). Da Menschen in ihren Zwanzigern selten vorsorgen, lassen sich diese starken Anstiege nicht durch Überdiagnosen erklären. Vielmehr deutet der gestaffelte Anstieg über die Altersgruppen hinweg auf einen Kohorteneffekt hin, der darauf schließen lässt, dass jede nachfolgende Generation neuen oder verstärkten Risikofaktoren ausgesetzt ist.

Doch was könnten die neuen Risikofaktoren sein?

Abbildung 2. Die Zahl der Fälle von Dickdarmkrebs nimmt bei den jüngsten Erwachsenen Europas am schnellsten zu. Zwischen 1990 und 2016 stieg die Zahl der Patienten mit Dickdarmkrebs, insbesondere mit Kolonkarzinomen, bei den 20- bis 29-Jährigen am stärksten an (fast 8 % pro Jahr seit 2004), gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (ca. 5 %) und den 40- bis 49-Jährigen (ca. 1,6 %). Quelle: Vuik et al. (2019), Gut.

Das Risiko kann bereits in jungen Jahren beginnen

Risikofaktoren bei Erwachsenen wie Übergewicht, Alkohol, Rauchen und Bewegungsmangel spielen zweifellos eine Rolle bei der Entstehung von Dickdarmkrebs, sie können jedoch nicht vollständig erklären, warum die Erkrankungsraten bei jüngeren Erwachsenen erst in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen sind. Wären diese Faktoren allein dafür verantwortlich, müsste der Anstieg der Früherkrankungen parallel zum gut dokumentierten Anstieg der Späterkrankungen in den 1950er Jahren aufgetreten sein, als sich in vielen westlichen Ländern der Lebensstil dramatisch veränderte. Konkret ging die Ernährungsweise in Richtung eines höheren Konsums von verarbeitetem Fleisch, Fast Food, Speiseölen, raffiniertem Getreide, Maissirup mit hohem Fructosegehalt und Zucker, begleitet von verminderter körperlicher Aktivität und einem erhöhten Einsatz von Antibiotika.

Vielmehr scheint sich das Muster verzögert abzuzeichnen: Die ersten Generationen, die in den 1950er- bis 1980er-Jahren in ihrer Kindheit stark westlichen Bedingungen ausgesetzt waren, wurden in den 1980er- bis 2010er-Jahren junge Erwachsene, genau zu der Zeit, als die Zahl der Fälle von früh einsetzendem Darmkrebs zu steigen begann. Wissenschaftler argumentieren daher, dass der zeitliche Ablauf auf frühe Belastungen im Leben hindeutet, die den heutigen Anstieg von früh einsetzendem Darmkrebs begünstigen. Tatsächlich ist die frühe Lebensphase eine anfällige Phase, geprägt von schnellem Zellwachstum, hormonellen Veränderungen und der Entwicklung des Mikrobioms, die allesamt bleibende biologische Spuren hinterlassen können.

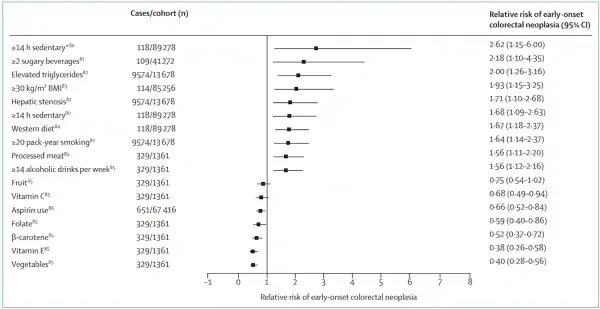

Mit anderen Worten: Was in der Kindheit oder Jugend passiert, kann Jahrzehnte später die Grundlage für Krebs legen. Wenn dies der Fall ist, könnte das Risiko, das wir oft dem Verhalten von Erwachsenen wie Ernährung, Übergewicht oder Bewegungsmangel zuschreiben, tatsächlich die langfristige Folge von Belastungen sein, die in der Kindheit oder Jugend begannen (Abbildung 3). Einige Kohortenstudien unterstützen diese Annahme. Studien haben ergeben, dass Fettleibigkeit im Jugendalter das Risiko für frühzeitigen Dickdarmkrebs erhöht, während Unterernährung in der Kindheit dieses Risiko zu senken scheint. Auch die Ernährungsgewohnheiten spielen eine Rolle: Eine Ernährung im Kindes- und Jugendalter mit einem hohen Anteil verarbeiteter Lebensmittel kann das Dickdarmkrebsrisiko erhöhen.

Nun stellt sich die Frage: Was genau bewirken diese frühen Einflüsse auf molekularer Ebene, die das Auftreten von Dickdarmkrebs Jahrzehnte später beschleunigen könnten?

Abbildung 3. Lebensstilfaktoren, die mit dem Risiko von frühzeitigem Darmkrebs in Zusammenhang stehen. Bewegungsmangel, zuckerhaltige Getränke, Fettleibigkeit, Fettleber, hohe Triglyceridwerte, Rauchen, hoher Alkoholkonsum oder der Verzehr von verarbeiteten, oder industriellen Lebensmitteln sind alle mit einem höheren Risiko verbunden (relatives Risiko >1). Im Gegensatz dazu senkt der Verzehr von mehr Gemüse und Vitaminen das Risiko (relatives Risiko <1). Quelle: Patel et al. (2022), The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Neue Forschungsergebnisse deuten auf Darmbakterien bei Kindern hin

Ein neuer Hinweis stammt aus einer umfangreichen Genomstudie unter der Leitung von Dr. Marcos Díaz-Gay von der University of California San Diego und dem spanischen Nationalen Krebsforschungszentrum, an der über 60 internationale Wissenschaftler beteiligt waren. Die Studie wurde kürzlich in Nature, dem weltweit führenden Wissenschaftsjournal, veröffentlicht. Es handelt sich um einen der bislang ehrgeizigsten Versuche eines globalen Wissenschaftlerkonsortiums, die Ursache für den Anstieg von Darmkrebs bei jüngeren Erwachsenen zu entschlüsseln.

Díaz-Gay et al. sequenzierten fast 1.000 Darmkrebsproben aus elf geografisch unterschiedlichen Ländern, um zu untersuchen, wie sich Mutationsprozesse in Bevölkerungen mit unterschiedlichen Krebsraten unterscheiden. Anstatt sich nur auf die Länder mit dem stärksten Anstieg von Darmkrebs bei jungen Erwachsenen zu konzentrieren, griffen die Forscher auf Kohorten aus Ländern mit mittlerer und hoher Inzidenz zurück, in denen hochwertige Tumorproben verfügbar waren. Diese Strategie, Teil des Mutographs Cancer Grand Challenge-Projekts, ermöglichte den Forschern, Mutationsfingerabdrücke zu identifizieren, die möglicherweise erklären, warum Darmkrebs früher auftritt.

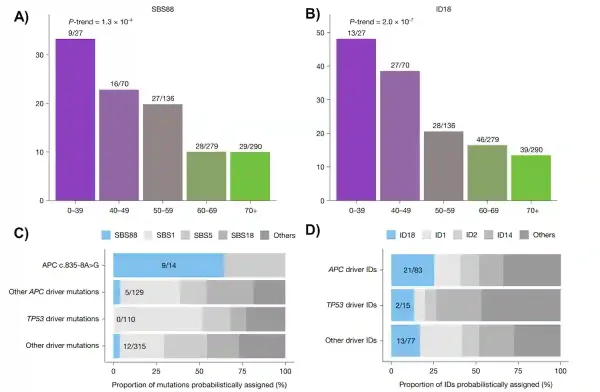

Ihre Entdeckung war neuartig und richtungsweisend. Einzigartige Mutationsnarben, die von Colibactin (einem DNA-schädigenden Toxin bestimmter E. coli-Stämme) hinterlassen wurden, traten bei kolorektalen Karzinomen, die vor dem 40. Lebensjahr diagnostiziert wurden, deutlich häufiger auf als bei Patienten, die später im Leben diagnostiziert wurden. Diese Colibactin-Fingerabdrücke, katalogisiert als Einzelbasensubstitution 88 (SBS88) und Insertion-Deletion 18 (ID18), kamen bei diesen Krebsen im Frühstadium etwa dreimal häufiger vor (Abbildung 4A, B). Insgesamt wies etwa jeder fünfte Patient mit kolorektalem Karzinom in der Studie Anzeichen einer früheren Colibactin-Exposition auf, und diese Patienten wurden in einem jüngeren Alter diagnostiziert als diejenigen, deren Tumoren diese Colibactin-Signaturen nicht aufwiesen.

Tatsächlich zeigten Díaz-Gay et al., dass Colibactin häufig das APC-Gen schädigt, den Gatekeeper, der normalerweise verhindert, dass Zellen krebsartig werden. Bei etwa einem Viertel der Colibactin-positiven Tumoren kann die erste APC-Treibermutation direkt diesem Bakterientoxin zugeschrieben werden. Betrachtet man einzelne Mutationen, so war Colibactin für einen überproportional großen Anteil der APC-Mutationsereignisse verantwortlich (Abbildung 4C und D). Da der APC-Verlust üblicherweise der erste Schritt bei der Katalyse der kolorektalen Karzinogenese ist, könnte ein früher Angriff durch Colibactin den Krebsprozess Jahre früher als vorgesehen auslösen.

Interessanterweise enthielten viele Tumoren mit diesen Colibactin-spezifischen Mutationssignaturen zum Zeitpunkt der Diagnose keine Colibactin-produzierenden E. Coli-Stämme mehr. Dies deutet darauf hin, dass die Mutationen wahrscheinlich viel früher im Leben der Patienten entstanden sind, als sich das Darmmikrobiom noch in der Entwicklung befand, und lange nach dem Verschwinden der Darmmikroben selbst bestehen blieben. Mit anderen Worten: Colibactin-produzierende E. coli, die den Darm eines Kindes besiedeln, können dauerhafte genetische Narben hinterlassen, die sich erst Jahrzehnte später als Krebs entpuppen.

Abbildung 4. Bakterielle DNA-Schäden durch Colibactin kommen häufiger bei früh einsetzendem Dickdarmkrebs vor und betreffen wichtige Krebsgene. (A, B) Markante DNA-Narben, die Colibactin hinterlässt (SBS88 und ID18), kommen bei Dickdarmkrebs, der vor dem 40. Lebensjahr diagnostiziert wurde, viel häufiger vor und nehmen mit zunehmendem Alter stetig ab. (C, D) Diese bakteriellen Narben können direkt Mutationen in wichtigen Genen wie APC verursachen, das normalerweise das Tumorwachstum verhindert. In einigen Fällen war Colibactin für einen großen Teil der frühen APC-Treibermutationen verantwortlich, was erklärt, wie der Kontakt mit diesen Darmbakterien in der Kindheit Krebs Jahrzehnte vor der Diagnose auslösen konnte. Quelle: adaptiert von Díaz-Gay et al. (2025), Nature.

Prävention kann bereits in der Kindheit beginnen

Die neuen Erkenntnisse von Díaz-Gay et al. verändern unsere Sicht auf den Anstieg früh auftretender Darmkrebserkrankungen. Lebensstiländerungen sind zwar nach wie vor wichtig, doch ihre Studie deckte eine tiefere Ebene auf: Mikrobiombedingte DNA-Schäden in der frühen Kindheit können das Risiko stillschweigend über Generationen hinweg programmieren. In diesem Fall könnte die Vermeidung oder Verringerung des Kontakts mit Colibactin-produzierenden Bakterien im Kindesalter die wachsende Belastung durch diese Krankheit eindämmen.

Einer der Hauptgründe für das Wachstum von Colibactin-produzierenden Bakterien wie E. coli ist wohl die Ernährung. Zwei große US-Kohortenstudien mit über 130.000 Erwachsenen über mehr als drei Jahrzehnte hinweg zeigten, dass eine westliche Ernährung (reich an verarbeitetem Fleisch, Zucker und raffiniertem Getreide) mit einem 3,5-fach höheren Risiko für die Entwicklung von Darmkrebs mit reichlich Colibactin-produzierenden E. coli in Verbindung gebracht wurde. In Tierversuchen fördert eine westliche Ernährung direkt das Wachstum pathogener E. coli in der Darmflora. Daher könnten hochverarbeitete Ernährungsgewohnheiten genau die Mikroben fördern, die Jahrzehnte vor der Diagnose krebserregende Mutationen im Dickdarm auslösen können.

Um Darmkrebs im Frühstadium vorzubeugen, muss die Darmflora möglicherweise schon viel früher, also bereits im Kindes- oder Jugendalter, geschützt werden. Die Reduzierung hochverarbeiteter Lebensmittel, die Förderung einer ballaststoffreichen und pflanzlichen Ernährung sowie die Einschränkung unnötiger Antibiotika sind praktische Schritte, die das Wachstum Colibactin-produzierender Bakterien hemmen können. Durch die frühzeitige Entwicklung einer gesünderen Darmflora können wir den Kreislauf von Generation zu Generation durchbrechen und die Zunahme von Darmkrebs bei jungen Menschen eindämmen.