Obwohl die Chemotherapie zweifellos eine wirksame Waffe gegen Krebs ist, hat sie auch den unvorteilhaften Ruf, verschiedene Nebenwirkungen zu verursachen – ein zweischneidiges Schwert in der Tat. Schließlich war die allererste Chemotherapie ein zweckentfremdetes Derivat von Senfgas, einem giftigen Gas, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde und im Grunde genommen ein Zellgift ist, welches insbesondere sich schnell teilende Zellen wie Krebszellen mit unkontrolliertem Wachstum abtöten kann. Gesunde Zellen teilen sich in der Regel durch eine langsamere Zellteilung, jedoch sind gesunde Zellen ebenfalls anfällig gegenüber Chemotherapie, was zu den bekannten Nebenwirkungen erklärt.

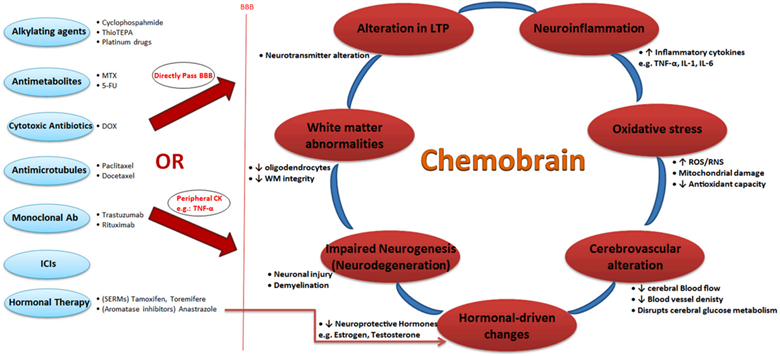

Wenn eine Chemotherapie somit gewissermaßen unbeabsichtigt auch gesunde Zellen schädigt, können Kollateralschäden in mehreren Organsystemen wie dem Magen-Darm-Trakt, dem Herz-Kreislauf-System, den Nieren, der Leber, der Haut, den Hautanhangsgebilden (Haare und Nägel), dem Fortpflanzungssystem und dem Nervensystem auftreten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Krebsüberlebende mit langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen (z. B. Müdigkeit, Nervenschmerzen und kognitive Problemen) nach der Chemotherapie belastet sind. Beispielsweise können gängige Chemotherapeutika wie Docetaxel, 5-Fluorouracil und Methotrexat die Blut-Hirn-Schranke passieren oder systemische Entzündungen verursachen, welche die Gehirnfunktionen schädigen und zu langfristigen kognitiven Beeinträchtigungen führen kann, die als Chemobrain bezeichnet werden (Abbildung 1). Erschwerend kommt hinzu, dass solche Probleme oft unterdiagnostiziert und stigmatisiert werden als geistiger Abbau, Faulheit oder Teil des Alterungsprozesses.

Obwohl diese potenzielle Toxizität ein notwendiges Risiko bei der Behandlung von Krebs darstellen könnte, ist es von entscheidender Bedeutung, mehr Forschung in die Eindämmung dieser Chemotoxizität zu investieren. Dazu müssen wir die zugrunde liegenden Mechanismen der Chemotoxizität besser verstehen. In diesem Artikel wird eine neue Entdeckung untersucht, nämlich wie Chemotherapie das Darm-Mikrobiom stört und welche Auswirkungen die zytotoxischen Chemotherapeutika über die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse auf das Gehirn haben. Auch stellen wir vielversprechende Strategien zur Eindämmung dieser unerwünschten Auswirkungen vor.

Abbildung 1. Mechanismen, die zu Chemobrain oder zu kognitiven Beeinträchtigungen durch Chemotherapie führen. Abkürzungen/Akronyme: 5-FU = 5-Fluorouracil; BBB = Blut-Hirn-Schranke; CK = Zytokine; DOX = Doxorubicin; ICIs = Immuncheckpoint-Inhibitoren; LTP = Langzeitpotenzierung; MTX = Methotrexat; ROS/RNS = reaktive Sauerstoff-/Stickstoffspezies; WM = weiße Hirn-Substanz. Quelle: Mounier et al. (2020), Life Sciences.

Wie Chemotherapie die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse beeinflusst

In vorklinischen Untersuchungen konnte an Mäusen eindrucksvoll gezeigt werden, dass durch Chemotherapie verursachte Entzündungen sowohl die Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms als auch die kognitiven Funktionen der Tiere beeinträchtigen können. Experimente haben weiterhin demonstriert, dass die Transplantation der Darm-Mikrobiota von mit Chemotherapie behandelten Mäusen in gesunde Mäuse einen anhaltenden entzündungsfördernden Zustand und Verhaltensanzeichen kognitiver Beeinträchtigungen reproduzieren kann, was eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Chemotherapie und einer gestörten Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse unterstreicht. Diese Achse, ein wechselseitiges Kommunikationssystem zwischen Darmmikroben und dem Gehirn, wird in großem Maße mit Gesundheit und Krankheiten in Verbindung gebracht.

Obwohl die Auswirkungen einer Chemotherapie auf die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse in klinischen Umgebungen bisher wenig erforscht wurden, bringen neuere Forschungsergebnisse dieses kritische Problem ans Licht. In einer kürzlich veröffentlichten Studie stellten Wissenschaftler der Ohio State University in den USA fest, dass Chemotherapie-Überlebende Anzeichen von Störungen des Darmmikrobioms zeigten, die mit kognitivem Abbau korrelierten. Konkret sammelten sie Stuhlproben, Blut und die Ergebnisse kognitiver Tests von 77 Brustkrebspatientinnen vor, während und nach der Chemotherapie

Die Ergebnisse zeigten, dass die Darmmikrobiome der Patientinnen während der Chemotherapie an mikrobieller Vielfalt zu verlieren begannen und auch Monate nach Ende der Behandlung nicht wieder den Zustand vor der Chemotherapie erreichten. Diese Einbuße an Vielfalt im Darm-Mikrobiom korrelierte auch mit erhöhten Konzentrationen entzündungsfördernder Zytokine im Blut und verringerten kognitiven Funktionen, was die entzündlichen Auswirkungen der Chemotherapie auf die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse bestätigt. Ein ähnlicher Verlust an Vielfalt im Darm-Mikrobiom wurde zuvor auch bei Patienten mit Lymphdrüsenkrebs, Dickdarm- oder Eierstockkrebs berichtet, die sich einer Chemotherapie unterzogen hatten.

„Wir haben festgestellt, dass bei Patienten, die mit Chemotherapie behandelt wurden und deren kognitive Leistungsfähigkeit nachließ, auch die Vielfalt ihres Darmmikrobioms abnahm“, sagte Dr. Leah Pyter, außerordentliche Professorin für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Ohio State University, die die neue Studie leitete. Solche Nebenwirkungen werden jedoch häufig als „Teil der Chemotherapie“ abgetan, beklagte Dr. Pyter, was zu mangelnden oder gar keinen Behandlungsbemühungen führt.

Diese jüngsten Erkenntnisse stimmen auch mit früheren klinischen Beobachtungen überein. Gastrointestinale Nebenwirkungen, wie Durchfall und Erbrechen, betreffen bis zu 80 % der Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, und gehen oft mit ungünstigen Veränderungen der Darmmikroben Populationen einher. Darüber hinaus sind durch die Chemotherapie verursachte kognitive Beeinträchtigungen (d.h. Chemobrain) ein weit verbreitetes, aber wenig beachtetes Problem in der Krebsbehandlung, das bis zu 75 % der Patienten betrifft. Eine Längsschnittstudie ergab beispielsweise, dass Frauen, die eine Chemotherapie gegen Brustkrebs im Frühstadium erhielten, im Vergleich zu gesunden Frauen ähnlichen Alters auch nach mehr als 20 Jahren noch Anzeichen kognitiver Beeinträchtigungen zeigten.

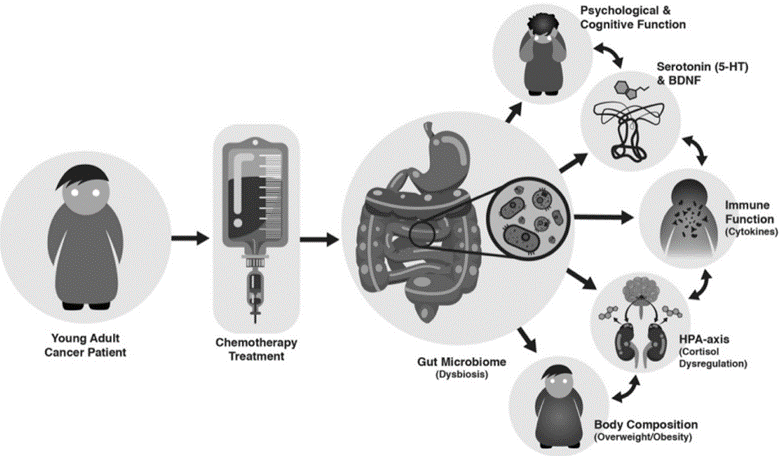

Kombiniert man diese Beobachtungen, ist es offensichtlich, dass die Chemotherapie die Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse stört, was laut führender Wissenschaftler zu weiteren schädlichen Auswirkungen führen könnte (Abbildung 2).

Die Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse beeinflusst das Immun- und Hormonsystem. Bestimmte Arten von Darmbakterien produzieren bei der Verdauung von Ballaststoffen entzündungshemmende Metabolite wie Butyrat und Propionat. Die zytotoxischen Wirkungen der Chemotherapie können jedoch tödlich sein für diese nützlichen Darmbakterien. Diese Situation schafft die Möglichkeit für pathogene Mikroben, sich im Darm übermäßig zu vermehren, was zu Schäden an der Darmbarriere und zum Austreten schädlicher Substanzen in den Blutkreislauf führt (d. h. durchlässiger Darm), was wiederum eine systemische entzündungsfördernde Immunreaktion auslöst.

Darüber hinaus setzen Darmmikroben Neurotransmitter wie Serotonin und Glutamat frei, die auf den Vagusnerv wirken und so neurologische Funktionen und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) im Gehirn regulieren. Die HPA-Achse, ein Stressreaktionssystem, produziert Cortisol und andere stressbedingte Hormone, um den Körper auf einen Kampf-oder-Flucht-Zustand vorzubereiten. Die Situation wird noch schlimmer, indem entzündliche Signale die HPA-Achse auslösen, die dann auf das Immunsystem zurückwirkt, um den Entzündungsgrad zu erhöhen und so einen Teufelskreis zu erzeugen. Daher ist eine Störung der Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse, ob aufgrund von Chemotherapie oder anderen Faktoren, eng mit chronischen Entzündungen und überaktiven Stressreaktionen sowie verschiedenen körperlichen und geistigen Beschwerden verbunden (Abbildung 2).

Abbildung 2. Durch Chemotherapie verursachte Störung der Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse. Dieses Modell geht davon aus, dass Chemotherapie eine langfristige Darmdysbiose verursacht, die die Darmdurchlässigkeit erhöht und bakterielle Toxine in den Blutkreislauf gelangen lässt. Dies löst eine Rückkopplungsschleife aus verstärkter systemischer Entzündung und dysregulierter HPA-Achse aus. Diese Zustände senken auch den Serotoninspiegel (5-HT) und den vom Gehirn stammenden neurotrophen Faktor (BDNF), was zu psychiatrischen und kognitiven Problemen führt. Darüber hinaus können diese Störungen die Ansammlung von Fettgewebe fördern und so zu Fettleibigkeit und anderen Stoffwechselerkrankungen beitragen. Quelle: Deleemans et al. (2023), BMC Cancer.

Aus den oben genannten Gründen ist die Erforschung von Möglichkeiten zur Reduzierung der toxischen Wirkungen der Chemotherapie von größter Bedeutung, um langfristige Gesundheitsprobleme und eine verringerte Lebensqualität zu verhindern. Die derzeitige medizinische Praxis tendiert dazu, die Lebenserwartung gegenüber der Lebensqualität zu überbewerten. Daher haben die medizinischen Standardrichtlinien keine Protokolle zur Abschwächung der chemotoxizitativen Auswirkungen auf die Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse festgelegt. Vorläufige Forschungsanstrengungen haben jedoch einige vielversprechende Alternativen untersucht: Probiotika, fäkale Mikrobiota-Transplantation (FMT) und Pflanzenstoffe.

Erstens sind Probiotika lebende Mikroben, die bei ausreichender Einnahme gesundheitliche Vorteile bieten. Randomisierte klinische Studien haben berichtet, dass Probiotika Chemotherapie-bedingte Entzündungen und Durchfall bei Patienten mit Lungen-, Blut- oder Dickdarmkrebs verhindern könnten, obwohl die genauen Auswirkungen auf die Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse nicht untersucht wurden. Präklinische Experimente mit Tieren haben jedoch gezeigt, dasseine frühe Probiotikabehandlung Vorbeugung von Störungen der Darmmikrobiota, Schäden an der Darmbarriere und kognitivem Abbau nach einer Chemotherapie, was die schützende Wirkung von Probiotika auf die Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse unterstreicht.

Zweitens bezeichnet FMT ein Verfahren, bei dem Stuhl eines gesunden Spenders in den Magen-Darm-Trakt eines Empfängers übertragen wird, um eine ausgewogene Darmflora wiederherzustellen. FMT wird in der Regel nicht chirurgisch durchgeführt, beispielsweise durch eine durch das Rektum eingeführte Koloskopie. Ähnlich wie bei Probiotika haben präklinische Studien gezeigt, dass FMT Störungen der Darmflora und Darmentzündungen durch Chemotherapie abschwächen kann. In einer klinischen Studie wurde berichtet, dass FMT die mikrobielle Vielfalt des Darms nach durch Chemotherapie verursachten Störungen bei Patienten mit Blutkrebs wiederherstellte; FMT reduzierte in dieser Studie auch die systemischen Werte von oxidativem Stress und Entzündungen.

Drittens werden Pflanzenstoffe mit bioaktiven Eigenschaften im Bereich der Phytotherapie eingesetzt, um die allgemeine Gesundheit zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen und die Wirksamkeit medizinischer Standardtherapien zu ergänzen. Unser Pfeifer-Protokoll nutzt die Phytotherapie, um eine personalisierte Behandlung zu ermöglichen. auf die Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten, mit dem Hauptziel, die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern, einschließlich derjenigen, die unter therapiebedingten Nebenwirkungen leiden.

Bestimmte Verbindungen im Pfeifer Procol mildern nachweislich die Chemotoxizität, einschließlich ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Darmmikrobiota und die kognitiven Funktionen:

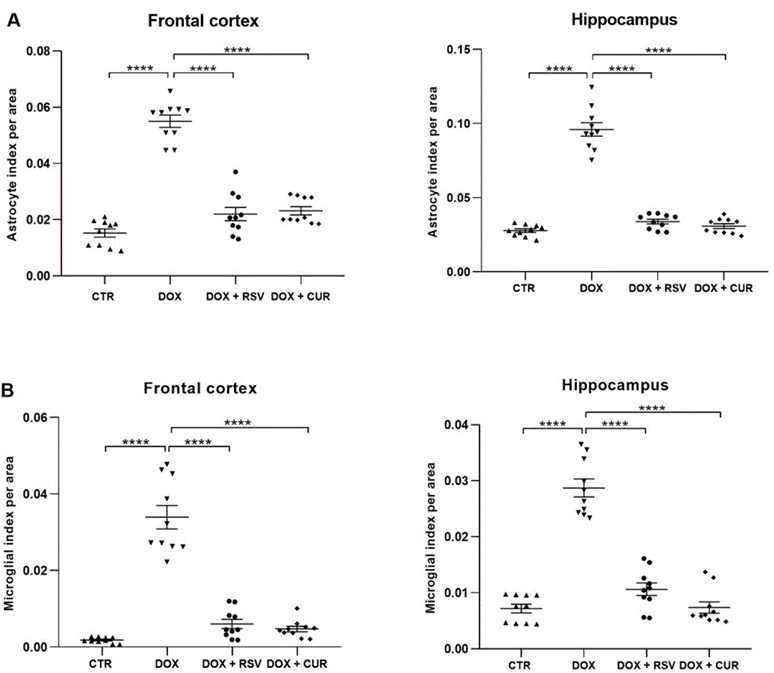

- Curcumin (aus Kurkuma): Zwei unabhängige Studien aus China und Brasilien aus den Jahren 2020 und 2021 berichteten, dass Curcumin die kognitiven Funktionen von mit Chemotherapie behandelten Nagetieren wiederherstellte, indem es das Autophagiesystem (Selbstreinigungssystem) der Zelle stimulierte, um entzündliche Zellbestandteile zu entfernen und so die Entzündung im Gehirn zu reduzieren (Abbildung 3). Eine weitere Studie aus den USA zeigte, dass Curcumin das Wachstum nützlicher Bakterien im Darm von Mäusen mit Krebs unterstützen konnte, was dazu beitrug, das Tumorwachstum zu verlangsamen und die Überlebenschancen zu verbessern.

- Resveratrol (aus Trauben und Beeren): Die brasilianische Studie untersuchte auch Resveratrol und zeigte, dass es Gedächtnisstörungen bei mit Chemotherapie behandelten Mäusen durch die Verringerung der Neuroinflammation vorbeugen kann (Abbildung 3). Ähnliche Ergebnisse wurden bereits 2018 in einer Studie aus Hongkong reproduziert. Auch andere Forschungsarbeiten unterstreichen die Fähigkeit von Resveratrol, die Vielfalt der Darmmikrobiota zu verbessern und die Integrität der Darmbarriere aufrechtzuerhalten.

- Ginsenoside (aus Ginseng): Laut Forschung sind aus China und Ägypten stammende Ginsenoside aufgrund ihrer starken antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung äußerst wirksam bei der Umkehrung der schädlichen Auswirkungen einer Chemotherapie auf die Darmflora, die Darmbarriere und die Gehirnfunktionen von Nagetieren.

- Andere: Ein Rabinoxylan aus Reishirse, Indol-3-Carbinol aus Kreuzblütlern, Quercetin aus Zwiebeln und Früchten sowie Zitrusfrüchte Pektin aus Fruchtschalen ist ebenfalls ein nützlicher Pflanzenstoff für die Darmmikrobiota, obwohl seine therapeutische Wirkung gegen Chemobrain noch weiter erforscht werden muss.

Abbildung 3. Wirkung von Resveratrol (RSV) und Curcumin (CUR) bei der Linderung von durch das Chemotherapeutikum Doxorubicin (DOX) verursachten Gehirnentzündungen. Die Gehirnentzündung wurde anhand der Mikroglia-Aktivitäten im Frontalkortex (A) und im Hippocampus (B) gemessen. Der Frontalkortex ist für die exekutive Verarbeitung (z. B. Planung und Problemlösung ) von entscheidender Bedeutung, während der Hippocampus Erinnerungen speichert. Quelle: Moretti et al. (2021), Research in Veterinary Science.

Insgesamt haben diese natürlichen Pflanzenstoffe zusammen mit Probiotika und FMT ein vielversprechendes Potenzial bei der Regulierung der Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse gezeigt, um die Symptome von Chemobrain zu verhindern oder zu lindern. Ungeachtet der Bedeutung der Chemotherapie als Krebsbehandlung unterstreichen ihre negativen Auswirkungen auf die Darmmikrobiota und die Gehirngesundheit die Notwendigkeit wirksamer Abschwächungsstrategien. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Krebsüberlebende nach der Behandlung ein gesünderes und erfüllteres Leben führen können. Bei Integrative Cancer Care vertreten wir einen medizinischen Ansatz, bei dem nicht nur die Verlängerung der Lebenserwartung im Vordergrund steht, sondern auch die Verbesserung der Lebensqualität durch ganzheitliche Betreuung.