Senfgas war im Ersten Weltkrieg eine chemische Massenvernichtungswaffe, die bei Kontakt schwere Blasen, Augenschäden und lebensbedrohliches Multiorganversagen verursachte (Abbildung 1). Sein Einsatz war so unmoralisch und abscheulich, dass Länder schworen, Senfgas niemals im Krieg einzusetzen.

Inmitten dieser Verwüstung stellten Wissenschaftler fest, dass Soldaten, die Senfgas ausgesetzt waren, einen dramatisch niedrigen Gehalt an weißen Blutkörperchen aufwiesen. Diese Entdeckung führte zu Bemühungen, Stickstofflost, ein Derivat von Senfgas, zur Abtötung von Blutkrebszellen bei Leukämiepatienten einzusetzen. Die erste Chemotherapie (Krebsmedikament) wurde erfunden, was einen bahnbrechenden Paradigmenwechsel in der Krebstherapie markierte.

Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Senfgas hochgiftig ist. Leukämiepatienten, die mit Stickstofflost behandelt wurden, erfuhren nur eine vorübergehende Linderung, später kam es zu einer schlimmeren systemischen Chemotoxizität. Infolgedessen wurde Stickstofflost von der medizinischen Fachwelt aufgegeben, und der Optimismus in Bezug auf die Chemotherapieforschung schwand in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Abbildung 1. „Gased“-Kunstwerk von John Singer Sargent (1460), das die Folgen eines Senfgasangriffs auf britische Soldaten zeigt. Die verletzten Augen der Soldaten wurden verbunden, und sie mussten beim Gehen die Schultern des Vordermanns festhalten. Quelle: Imperial War Museum.

Der gegenwärtige Stand der Chemotherapie

Trotz anfänglicher Rückschläge blieben einige Wissenschaftler ihrer Suche nach Krebsmedikamenten treu. Fortschritte in diesem Forschungsfeld führten schließlich zur Entwicklung innovativer Chemotherapeutika mit einem günstigeren Nutzen-Schaden-Verhältnis. Zu den gängigen Chemotherapien gehören Alkylanzien, Antimetaboliten und Topoisomerasehemmer, die alle einen gemeinsamen Mechanismus haben: die Hemmung der Zellreplikation. Krebszellen vermehren sich deutlich schneller als normale Zellen und sind daher anfälliger für Chemotherapie.

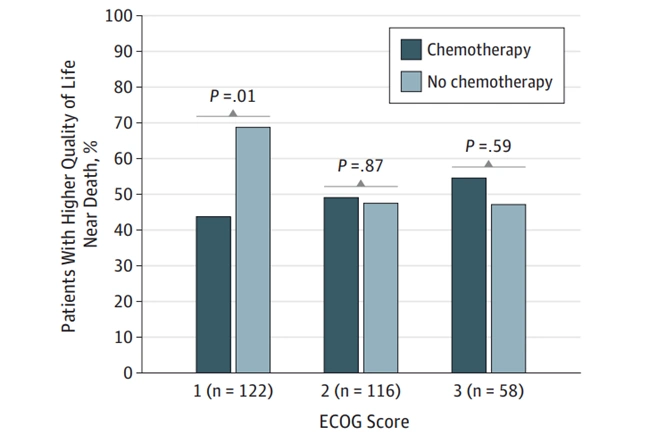

Dennoch stellt die moderne Forschung den Nutzen der Chemotherapie weiterhin in Frage. Eine sechsjährige Längsschnittstudie zeigte, dass Chemotherapie die Überlebensraten von Patienten mit Krebs im Endstadium nicht verbesserte. Chemotherapie verschlechterte sogar die Lebensqualität von Patienten mit gutem Gesundheitszustand, was darauf hindeutet, dass Krebspatienten mit weniger schweren Symptomen durch Chemotherapie mehr zu verlieren hatten (Abbildung 2). Dies ist ironisch, da Chemotherapie häufig Patienten verabreicht wird, die relativ gesund sind und eine bessere Chance haben, die Chemotoxizität zu vertragen und sich davon zu erholen.

Abbildung 2. Die Anwendung einer Chemotherapie bei Patienten mit gutem Ausgangszustand (ECOG-Score (Eastern Cooperative Oncology Group) von 1) war im Vergleich zu keiner Chemotherapie signifikant mit einer geringeren Lebensqualität verbunden. Quelle: Prigerson et al. (2015), JAMA Oncology.

Chemotherapie hat jedoch weiterhin Vorteile, da sie für eine Untergruppe von Krebspatienten sehr hilfreich ist. Patienten mit Blutkrebs (Leukämie und Lymphom), Hodenkrebs und Eierstockkrebs werden hauptsächlich durch Chemotherapie geheilt. Im Gegensatz dazu profitieren bestimmte solide Krebsarten der Bauchspeicheldrüse, der Haut und der Leber weniger von Chemotherapie. Chemotherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs linderte in klinischen Studien Schmerzen und verbesserte die Überlebenschancen um weniger als einen Monat. Die Bauchspeicheldrüse ist von einem einzigartigen Stroma (Bindegewebe) umgeben, das den Eintritt von Medikamenten hartnäckig blockiert. Chemotherapie hat außerdem eine schlechte Bioverfügbarkeit für die Haut, was ihre Wirksamkeit bei Melanomen einschränkt. Ebenso ist Leberkrebs in der Regel unheilbar bei einer Chemotherapie aufgrund der raschen Entwicklung einer Chemoresistenz.

Darüber hinaus kann Chemotherapie als adjuvante Therapie nach Strahlentherapie oder Operation dienen, um eventuell verbliebene Krebszellen zu zerstören. Eine große Kohortenstudie zeigte, dass die Chemotherapie bei Frauen, die wegen Brustkrebs behandelt wurden, das Sterberisiko und das Risiko eines Krebsrückfalls über einen Zeitraum von 10 Jahren im Vergleich zu keiner adjuvanten Chemotherapie um 25 % bzw. 18 % senkte. Chemotherapie kann auch als neoadjuvante Therapie eingesetzt werden, um die Tumorgröße so weit zu verkleinern, dass eine chirurgische Entfernung möglich ist, was bei Brust-, Lungen- und Dickdarmkrebs gängige Praxis ist.

Leider stört die Chemotherapie, während sie Krebszellen angreift, unbeabsichtigt auch die Replikation gesunder Zellen. Daher ist sie bekannt für ihre verschiedenen Nebenwirkungen, die leicht, schwer oder sogar lebensbedrohlich und lähmend sein können. Unmittelbare Toxizitäten zeigen sich oft in Haut, Haaren, Knochenmark, Verdauungssystem und Nieren. Mit der Zeit können lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge und Gehirn durch die Chemotherapie geschädigt werden. Zu den längerfristigen Folgen der Chemotherapie zählen Unfruchtbarkeit und sogar Sekundärkrebs, der durch die chemotherapiebedingten Schäden an anderen Geweben entsteht. Der Grat zwischen der Rettung des Patienten und der übermäßigen Schädigung durch Chemotherapie ist also schmal, was bis heute eine große Herausforderung in der Krebsbehandlung darstellt.

Verwendung des Pfeifer-Protokolls zur Reduzierung der Chemotoxizität

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Chemotoxizität zu reduzieren und gleichzeitig die krebsabtötende Wirkung zu erhalten? Hier kommt die komplementäre Krebstherapie ins Spiel, deren Ziel darin besteht, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die sich einer konventionellen Krebstherapie wie Chemotherapie unterziehen. Das Pfeifer-Protokoll zeichnet sich als komplementäre Therapie besonders aus, da es die starken krebshemmenden, antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkungen bestimmter Pflanzenstoffe nutzt.

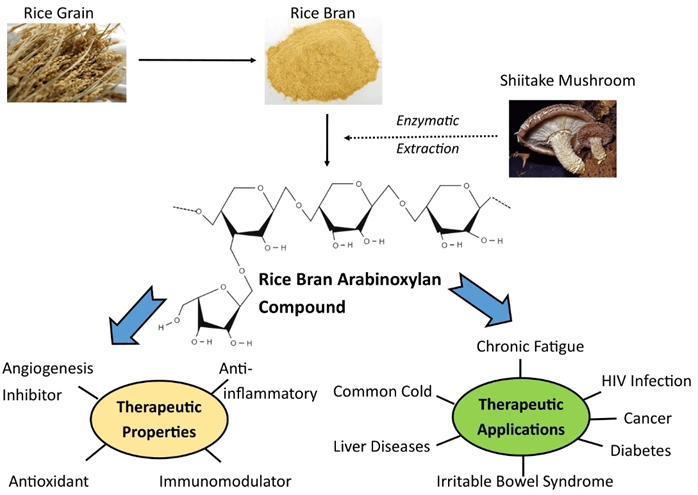

Eine solche Verbindung ist BioBran MGN-3, das aus Arabinoxylan besteht, das aus Reiskleie extrahiert wird. Arabinoxylan ist eine hochwirksame immunmodulatorische Verbindung, die Entzündungen und oxidativen Stress reduzieren kann (Abbildung 3). Eine randomisierte klinische Studie zeigte, dass die Einnahme von BioBran in der Woche vor und nach der Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen die Chemotoxizität verringerte (d. h. mit weniger Symptomen wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Haarausfall und Übelkeit), als wenn sie kein BioBran einnahm. Weitere klinische Studien haben außerdem berichtet, dass BioBran die Immunzellfunktion, die Lebensqualität und die Überlebensraten bei Krebspatienten unter Chemotherapie, darunter Brust- und Prostatakrebs, verbesserte.

Abbildung 3. Mit Shiitake-Pilzenzym extrahierte Reiskleie ist für ihre antioxidative und entzündungshemmende Wirkung bekannt und findet breite therapeutische Anwendung, auch bei Krebs. Quelle: Ooi et al. (2021), Molecules.

Neben BioBran wurde auch festgestellt, dass mehrere Komponenten des Pfeifer-Protokolls die toxischen Wirkungen der Chemotherapie reduzieren. Hier sind einige Beispiele:

- Ginsenoside aus Ginseng: Klinische Studien fanden heraus, dass Ginsenoside die Wirksamkeit der Chemotherapie steigerten und gleichzeitig ihre Toxizität (z. B. Gewichtsverlust, Magen-Darm-Beschwerden und verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen) bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gallengangskrebs oder Lungenkrebs linderten.

- Shiitake- und Reishi-Pilzextrakte: A Klinische Studien zeigten, dass die Einnahme von Shiitake-Extrakt die Lebensqualität und den Immunstatus von Brustkrebspatientinnen unter Chemotherapie verbesserte. Reishi-Extrakt hat außerdem chemoprotektives Potenzial, da es Nieren- und Darmschäden, Erbrechen und Gewichtsverlust bei chemotherapiebehandelten Tieren verringerte.

- Vitamine C und E: Eine Kohortenstudie zeigte, dass Vitamin C Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Depressionen, Schlafstörungen, Schwindel und Blutergüsse durch Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen reduzierte. Vitamin E zeigt zudem chemoprotektive Effekte bei der Verringerung der durch Chemotherapie verursachten Neuropathie (Nervenschmerzen) bei Krebspatientinnen.

Die zufällige Entdeckung der Chemotherapie hat im Laufe ihrer klinischen Entwicklung Höhen und Tiefen erlebt. Obwohl die Wirksamkeit der Chemotherapie durch ihre Toxizität beeinträchtigt wird, sorgen Innovationen wie das Pfeifer-Protokoll für neuen Optimismus. Durch die Integration konventioneller und komplementärer Therapien können wir eine effektivere und gleichzeitig sicherere Krebsbehandlung erreichen. Anstatt den Krebs ausschließlich mit Chemotherapie zu bekämpfen, sollte eine ganzheitliche Krebsbehandlung auch die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens des Patienten durch komplementäre Ansätze in den Vordergrund stellen.