Wir vertrauen darauf, dass Computertomografien (CT) Krankheiten diagnostizieren und Leben retten. Doch was, wenn sie heimlich eine künftige Krebswelle befeuern? Eine neue Studie warnt davor, dass der rasant zunehmende Einsatz von CT-Bildgebung in den USA Jahrzehnte später zu über 100.000 zusätzlichen Krebsfällen führen könnte – genug, um 5 % aller künftigen Diagnosen auszumachen – und dass diese allein auf die Strahlenbelastung der Patienten zurückzuführen sind. Angesichts dieser Erkenntnisse fordern Experten eine genaue Überprüfung, wie oft und wie sicher wir diese leistungsstarke Technologie in der alltäglichen medizinischen Versorgung einsetzen. Dieser Newsletter untersucht die wissenschaftlichen Gründe für den Zusammenhang zwischen CT-Scans und Krebs, untersucht die neuesten Risikoprognosen und geht der Frage nach, wie sich Schäden verringern lassen, ohne die diagnostische Präzision zu beeinträchtigen.

CT-Scan und Krebsrisiko: Theoretische Bedenken

Als die Computertomographie (CT) in den 1970 er Jahren erstmals in der klinischen Praxis Einzug hielt, konnten Ärzte erstmals mit beispielloser Klarheit in den menschlichen Körper blicken. Dadurch konnten innere Tumore, Infektionen, Blutgerinnsel und Verletzungen erkannt werden, ohne den Körper öffnen zu müssen. Damals stellten nur wenige die Risiken in Frage. Im Gegensatz zur therapeutischen Bestrahlung (z. B. Krebsbestrahlung) galten die CT-Dosen als gering und sicher.

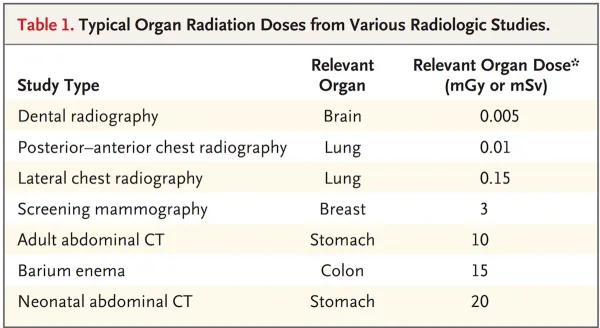

Mit der Zeit kamen jedoch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von CT-Scans auf, insbesondere wenn bei der CT eine Strahlendosis verwendet wird, die 10 bis 1000 Mal höher ist als bei Standard-Röntgenaufnahmen (Abbildung 1). Eine Röntgenaufnahme macht eine schnelle, flache Momentaufnahme des Körpers, während ein CT-Scan mithilfe vieler Röntgenstrahlen ein detailliertes 3D-Bild erzeugt. Obwohl die meisten strahlenbedingten Schäden an unserer DNA schnell repariert werden, können diese Reparaturen manchmal schiefgehen und krebsartige Mutationen verursachen. Die krebserregende Wirkung von Strahlung gilt als „stochastisch“, d. h. es gibt keinen sicheren Schwellenwert. Selbst niedrige Dosen könnten theoretisch ein Krebsrisiko auslösen, wobei das Risiko mit zunehmender Dosis steigt.

Die stärksten Belege für den Zusammenhang zwischen Strahlenbelastung und Krebs stammen aus Langzeitstudien an japanischen Atombombenüberlebenden, die deutlich höheren Strahlendosen von über 100 mSv ausgesetzt waren. Im Vergleich dazu wird bei einer Computertomographie (CT) das Organ typischerweise einer Strahlendosis von 15 bis 30 mSv ausgesetzt, was immer noch ein geringes Krebsrisiko birgt. „In der Untergruppe der Atombombenüberlebenden, die niedrige Strahlendosen zwischen 5 und 150 mSv erhielten, war das Gesamtrisiko für Krebs signifikant erhöht“, schrieben die Mathematiker und Radiologen David J. Brenner und Eric J. Hall 2007 in einem Artikel in der Zeitschrift The New England Journal of Medicine, eine weltweit führende Fachzeitschrift. „Die mittlere Dosis in dieser Untergruppe betrug etwa 40 mSv, was in etwa der relevanten Organdosis einer

Abbildung 1. Eine Tabelle mit detaillierten Angaben zur Strahlendosis, die ein Organ aus verschiedenen radiologischen Quellen erhält. Standard-Röntgenaufnahmen (z. B. Zahnröntgen, posterior-anteriore oder laterale Thoraxaufnahmen und Mammographie) verwenden minimale Strahlendosen (0,005 bis 0,15 mSv) im Vergleich zu einer typischen CT des Abdomens (10 bis 20 mSv). Quelle: Brenner und Hall (2007), The New England Journal of Medicine.

Weitere Hinweise auf das strahleninduzierte Krebsrisiko stammen von Arbeitern in der Atomindustrie. Eine große multinationale Studie mit über 400.000 Arbeitern in 15 Ländern ergab, dass sich das Risiko, an Krebs zu sterben, pro 100 mSv Strahlenbelastung um etwa 10 % erhöht. Die Studie zeigte auch eine klare, dosisabhängige Beziehung zwischen Strahlenbelastung und Krebssterblichkeit, die den bei Überlebenden der Atombombe beobachteten Mustern ähnelt. Dieses Ergebnis untermauert die Theorie, dass Strahlendosen das Krebsrisiko linear erhöhen. Demnach könnten alle 10 mSv Strahlung das Krebssterberisiko theoretisch um etwa 1 % erhöhen. Tatsächlich waren die an der Studie teilnehmenden Atomarbeiter im Laufe ihrer Karriere durchschnittlich etwa 20 mSv ausgesetzt, einer Belastung, die mit der von CT-Scans, insbesondere der CT des Bauchraums oder des Brustkorbs, vergleichbar ist.

Bemerkenswerterweise ist das Risiko für strahleninduzierten Krebs bei Kindern höher. Im Vergleich zu Erwachsenen teilt sich das sich entwickelnde Gewebe von Kindern schneller, wodurch sie anfälliger für strahleninduzierte DNA-Schäden und Mutationen sind. Da Kinder zudem eine längere Restlebensdauer haben, bleibt ihnen mehr Zeit, bis sich strahleninduzierter Krebs entwickelt und manifestiert. „Zusammenfassend gibt es direkte Hinweise aus epidemiologischen Studien, dass die Organdosen, die einer herkömmlichen CT-Untersuchung (zwei oder drei Scans mit einer Dosis im Bereich von 30 bis 90 mSv) entsprechen, ein erhöhtes Krebsrisiko bedeuten“, so Brenner und Hall weiter. „Die Hinweise sind für Erwachsene einigermaßen überzeugend und für Kinder sehr überzeugend.“

CT-Scan und Krebsrisiko: Was die neuesten Daten sagen

Frühe Schätzungen von Forschern der britischen Universität Oxford gingen davon aus, dass in den 1990er Jahren in Großbritannien nur etwa 0,2 % aller Krebsfälle auf die Computertomographie zurückzuführen waren. Darauf aufbauend prognostizierten Brenner und Hall später, dass CT-Scans letztendlich für bis zu 1,5 % bis 2 % aller Krebsfälle in den USA verantwortlich sein könnten, da die Nutzung der Computertomographie in den USA im Vergleich zu Großbritannien fast zehnmal so hoch anstieg. Eine Modellstudie errechnete, dass allein im Jahr 2007 in den USA etwa 29.000 künftige Krebsfälle auf CT-Scans zurückzuführen sein könnten. Das größte Risiko besteht bei Erwachsenen im Alter zwischen 35 und 54 Jahren, die sich einer CT des Bauchraums oder Beckens unterziehen.

Heute ist die CT fest in der medizinischen Routineversorgung verankert. Die weltweite CT-Nutzungsrate ist seit den 1990er Jahren um über 30 % gestiegen, mit einem stetigen Anstieg von 3 bis 4 % jährlich. Aktuelle Daten warnen daher davor, dass die zukünftige Krebsbelastung durch die CT-Bildgebung deutlich höher sein könnte als in früheren Prognosen angenommen. Insbesondere eine aktualisierte Eine Modellstudie der University of California in San Francisco schätzte, dass allein im Jahr 2023 in den USA etwa 103.000 zukünftige Krebserkrankungen auf CT-Scans zurückzuführen sein könnten.

Soeben im JAMA Network veröffentlichte aktualisierte Studie analysierte in der bislang umfassendsten Modellierung Echtzeitdaten von über 93 Millionen CT-Scans von 62 Millionen Patienten. Zunächst wurde die von verschiedenen Organen absorbierte Strahlung für jeden CT-Scan-Typ geschätzt (Strahlendosis-Rekonstruktion). Diese Dosisschätzungen wurden dann in einen hochentwickelten Krebsrisikorechner des US-amerikanischen National Cancer Institute eingegeben, der Faktoren wie Alter, Geschlecht, Organempfindlichkeit und Lebenserwartung berücksichtigt, um zu schätzen, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens aufgrund von Strahlenbelastung an Krebs erkranken könnten.

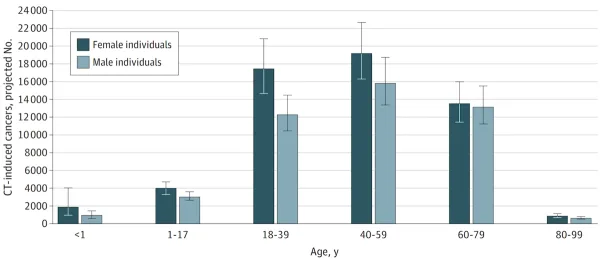

Während das individuelle Risiko, durch einen einzelnen CT-Scan an Krebs zu erkranken, gering bleibt, verstärkt die schiere Menge der jährlich durchgeführten Scans die Gesamtauswirkungen auf Bevölkerungsebene. Den größten Beitrag zur prognostizierten Krebsbelastung leisteten CT-Scans des Bauchraums und des Beckens bei Erwachsenen, gefolgt von CT-Scans des Brustkorbs. Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und Blutkrebs gehörten zu den am häufigsten prognostizierten Krebsarten bei Erwachsenen. Bei Kindern, deren sich entwickelndes Gewebe empfindlicher auf Strahlung reagiert, wurde ein häufigeres Auftreten von Schilddrüsen- und Brustkrebs prognostiziert. Obwohl das Krebsrisiko pro Scan bei Kindern am höchsten war, betraf die Mehrheit der prognostizierten CT-bedingten Krebserkrankungen Erwachsene, einfach weil sich Erwachsene aufgrund der höheren Prävalenz chronischer Krankheiten oder medizinischer Leiden, die CT-Scans erfordern, viel häufiger einer CT-Untersuchung unterziehen (Abbildung 2).

Abbildung 2. Prognostizierte Gesamtzahl der Krebserkrankungen im Laufe des Lebens nach Geschlecht und Alter bei Exposition zur Computertomographie (CT). Quelle: Smith-Bindman et al. (2025), JAMA Network.

Sollten sich die aktuellen CT-Nutzungs- und Strahlendosierungsmuster nicht ändern, warnt die Studie, könnten CT-Scans in den USA letztendlich für bis zu 5 % aller jährlichen Krebsneudiagnosen verantwortlich sein – vergleichbar mit anderen wichtigen Risikofaktoren wie Alkoholkonsum und Übergewicht. Allerdings werden die meisten der prognostizierten Krebserkrankungen nicht sofort auftreten, sondern voraussichtlich erst 10 bis 40 Jahre später, da strahlenbedingte Krebserkrankungen eine lange Latenzzeit haben. Kurz gesagt: Allein die Menge der derzeit in den USA durchgeführten CT-Scans wird voraussichtlich zwischen 2033 und 2073 zu einem Anstieg der Krebsfälle beitragen.

Da das Krebsrisiko eines einzelnen CT-Scans individuell gering ist, müsste man Millionen von Menschen über mehrere Jahrzehnte beobachten, um ein eindeutiges Signal zu erkennen. Dies ist im realen Leben äußerst schwierig und kostspielig. Daher verlassen sich Wissenschaftler derzeit auf Risikomodelle, anstatt auf langfristige epidemiologische Daten zu warten. Diese Modelle basieren auf den besten verfügbaren Erkenntnissen, insbesondere von Überlebenden der Atombombe und von Atomarbeitern, deren Erfahrungen wichtige Erkenntnisse über die Entstehung von Krebs durch Strahlung liefern.

„CT rettet oft Leben, doch ihre potenziellen Schäden werden oft übersehen, und selbst sehr geringe Krebsrisiken werden angesichts der enormen Verbreitung der CT in den USA zu einer erheblichen Zahl zukünftiger Krebserkrankungen führen“, schreiben die Autoren der Studie. „Bei den aktuellen Nutzungs- und Strahlendosierungspraktiken prognostizieren wir, dass im Jahr 2023 in den USA bei den 62 Millionen Menschen, die sich einer CT unterzogen haben, etwa 103.000 zukünftige Krebserkrankungen durch die CT-Anwendung entstehen könnten (Sensitivitätsanalysen prognostizieren eine Spanne von 80.000 bis 127.000).“

CT-Scan und Krebsrisiko: Wie können wir Risiken minimieren?

CT-Scans können bei sachgemäßer Anwendung lebensrettend sein. Um das Risiko strahleninduzierter Krebserkrankungen zu minimieren, sind jedoch umsichtige Entscheidungen erforderlich. Daher haben viele Experten und Aufsichtsbehörden Richtlinien, wann ein CT-Scan gerechtfertigt ist.

Die erste und wirksamste Methode besteht darin, nur bei Bedarf zu scannen. Manchmal ordnen Ärzte Scans aus reiner Vorsicht an, um beispielsweise eine seltene Diagnose zu vermeiden oder rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, falls etwas übersehen wird – diese Vorgehensweise wird als defensive Medizin bezeichnet. Bildgebungsverfahren können auch wiederholt werden, weil ein vorheriger Scan von einem anderen Krankenhaus nicht ordnungsgemäß übermittelt wurde oder die Qualität mangelhaft war. Daher haben einige Krankenhäuser elektronische Systeme implementiert, um Bildgebungsaufträge mit geringem Wert zu kennzeichnen, d. h. Scan-Aufträge, die wenig bis keinen klinischen Nutzen bieten. Dennoch nutzen nicht alle Krankenhäuser diese Systeme. Studien deuten weiterhin darauf hin, dass etwa 30 % der CT-Scans möglicherweise nicht den evidenzbasierten Richtlinien entsprechen.

Zweitens können CT-Scanner oft so eingestellt werden, dass sie weniger Strahlung verbrauchen, insbesondere bei kleineren Patienten. Neuere Geräte verwenden fortschrittliche Software wie die adaptive statistische iterative Rekonstruktion (ASIR), die qualitativ hochwertige Bilder bei geringerer Strahlendosis ermöglicht. Allerdings haben nicht alle Einrichtungen diese Verbesserungen übernommen. Ein weiteres Problem ist das Mehrphasen-CT, bei dem derselbe Bereich mehrere Male schnell hintereinander abgebildet wird. Obwohl dies bei bestimmten komplizierten Erkrankungen nützlich sein kann, führt es oft zu einer zwei- bis viermal höheren Strahlendosis als bei einem Standard-CT. Experten schlagen daher vor, bestimmte Mehrphasen-CT-Scans ohne Kompromisse bei der Genauigkeit durch Magnetresonanztomographie (MRT) zu ersetzen.

Drittens müssen Vorsichtsmaßnahmen für Personen getroffen werden, die einem höheren Risiko für strahleninduzierten Krebs ausgesetzt sind. Kinder sind besonders gefährdet, da ihr sich entwickelndes Gewebe strahlenempfindlicher ist und sie noch viele Jahre Zeit haben, bis sich Krebs entwickelt. Auch Frauen sind aufgrund ihres höheren Grundrisikos für Brust- und Lungenkrebs stärker gefährdet. Schwangere Patientinnen müssen besonders vorsichtig sein: Während CT-Scans des Kopfes oder der Gliedmaßen sicher sind, können CT-Scans des Bauchs oder Beckens den Fötus einer Strahlenbelastung aussetzen. Zudem erhalten Patienten mit einem hohen Body-Mass-Index (BMI) oft höhere Strahlendosen, da mehr Energie benötigt wird, um dickeres Gewebe zu durchdringen.

Viertens können die Strahlendosen selbst bei derselben Art von CT-Scan von Einrichtung zu Einrichtung erheblich variieren. Veröffentlichte Analysen haben eine bis zu 13-fache Abweichung zwischen den höchsten und niedrigsten Dosen in verschiedenen Krankenhäusern festgestellt. Experten raten daher zur Wahl akkreditierter Bildgebungszentren, die bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen und sich regelmäßigen Dosisprüfungen unterziehen müssen. Im Zweifelsfall sollten Patienten (und überweisende Ärzte) nachfragen, ob eine Einrichtung dosislimitierende Protokolle befolgt oder Niedrigdosis-CT-Technologien einsetzt.

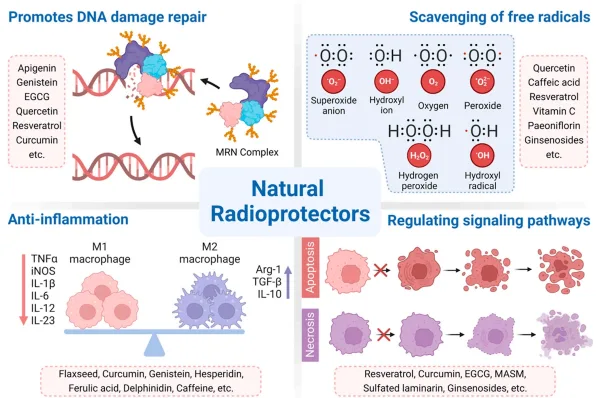

Fünftens könnte es sinnvoll sein, auch phytotherapeutische (pflanzliche) Ansätze in Betracht zu ziehen, um das mit CT-Scans verbundene Krebsrisiko zu senken. Mehrere pflanzliche Verbindungen (z. B. Curcumin, Resveratrol, Quercetin und Grüntee-Catechin) haben in Laborstudien eine strahlenschützende Wirkung gezeigt. Insbesondere können diese Verbindungen die Reparatur von DNA-Brüchen erleichtern, indem sie DNA-Reparaturenzyme aktivieren und oxidativen Stress unterdrücken (Abbildung 3). Ihre Wirksamkeit beim Schutz menschlichen Gewebes vor den geringeren Strahlendosen von CT-Scans ist jedoch noch nicht erwiesen. Derzeit sind solche phytotherapeutischen Strategien eher als Ergänzung und nicht als Ersatz für sicherere Scan-Praktiken zu betrachten.

Letztlich ist die Geschichte der CT-Bildgebung eine Geschichte bemerkenswerter Fortschritte, die jedoch von stillen Risiken überschattet wird: Genau die Technologie, die uns hilft, Krankheiten zu erkennen, könnte langfristig zu ihnen beitragen. Mit dem Fortschritt unserer Diagnosetechnologie wächst auch unsere Verantwortung, sie sinnvoll einzusetzen und zu entscheiden, wann, wie und wen wir scannen. Wenn wir die potenziellen Langzeitschäden der diagnostischen Strahlung heute nicht erkennen, könnten wir Jahrzehnte später mit einem schwelenden Gesundheitsproblem konfrontiert sein.

Abbildung 3. Eine Übersicht über die radioprotektiven Eigenschaften von Pflanzenstoffen. Beispielsweise können Grüntee-Catechin (EGCG), Quercetin, Resveratrol und Curcumin die Reparatur von DNA-Schäden fördern. Quelle: Zhang et al. (2023), Cancers.