Einführung zur Radiodermatitis

Emil Grubbe war 1896 in Chicago, USA, wahrscheinlich der erste Arzt, der Strahlung zur Krebsbehandlung einsetzte. Damals war die Gefahr wiederholter Strahlenexposition, selbst bei geringen Dosen, noch nicht ausreichend bekannt. Infolgedessen erlitt Grubbe schwere Strahlenverbrennungen und zahlreiche Behinderungen. Über 90 Operationen waren notwendig, um strahlenbedingte Tumore in seinem Körper zu behandeln. In ähnlicher Weise entwickelten viele frühe Radiologen Krebs durch ihre berufliche Exposition. Glücklicherweise hörte dieses Problem auf, als nachfolgende Generationen von Radiologen begannen Tragen einer Schutzausrüstung zum Schutz vor Strahlung.

Bei der Strahlentherapie wird ionisierende Strahlung eingesetzt, um die DNA von Krebszellen zu schädigen, gleichzeitig aber auch unbeabsichtigt gesunde Zellen als Kollateralschaden zu schädigen. Dies kann zu Hautverbrennungen oder in schwereren Fällen zu Sekundärtumoren durch weitere DNA-Mutationen im Laufe der Zeit führen. Sekundärtumoren durch Strahlentherapie sind jedoch selten. Im Gegensatz dazu erkranken über 90 % der Krebspatienten unter Strahlentherapie an einer Radiodermatitis, einer strahleninduzierten Hautschädigung. Obwohl die meisten Fälle von Radiodermatitis von leichter Rötung (Grad 1) bis hin zu trockenem Abschälen (Grad 2) reichen, kann es bei einigen wenigen zu starkem, feuchtem Abschälen (Grad 3) und sogar lebensbedrohlichem Gewebetod (Grad 4) kommen (Abbildung 1).

Die Haut ist besonders anfällig für Strahlenschäden. Als sich ständig erneuerndes Organ unterliegt die Haut regelmäßigen Zyklen der Zellablösung und -vermehrung, um die durch Reibung verlorenen winzigen Hautschuppen zu ersetzen. Strahlung stört dieses empfindliche Gleichgewicht von Zelltod und Regeneration, was eine Wiederherstellung erschweren kann. Obwohl eine Radiodermatitis mit der Zeit abklingen kann, kann sie die Lebensqualität des Patienten erheblich beeinträchtigen und die Strahlentherapie beeinträchtigen. Besonders besorgniserregend ist, dass etwa ein Drittel der Patienten nach der Strahlentherapie länger als zehn Jahre an chronischer Radiodermatitis leidet. Erfreulicherweise deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass das Hautmikrobiom möglicherweise an der Linderung der Schwere der Radiodermatitis beteiligt ist. Dieser Artikel befasst sich eingehend mit den aktuellen Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet und beleuchtet die potenziellen therapeutischen Auswirkungen des Hautmikrobioms bei Radiodermatitis.

Abbildung 1. Radiodermatitis Grad 1 bis 4 bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Quelle: Villavicencio et al. (2001), International Journal of Dermatology.

Das Mikrobiom Ihrer Haut ist wichtig

Das Hautmikrobiom beherbergt Millionen von Mikroben, hauptsächlich Bakterienarten der Gattungen Cutibacterium und Staphylococcus . Diese kommensalen Bakterien bilden die normale Flora des Hautmikrobioms und spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Fremdkörpern, der Förderung eines gesunden Stoffwechsels der Hautzellen und der Interaktion mit dem Immunsystem zur Vorbeugung von Krankheiten. Daher werden Ungleichgewichte im Hautmikrobiom mit verschiedenen Hauterkrankungen in Verbindung gebracht , darunter Akne, Ekzeme (oder Neurodermitis), chronische Wundinfektionen und neuerdings auch Radiodermitis.

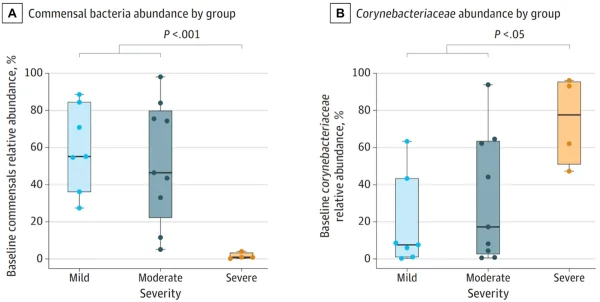

In einer 2024 in JAMA Oncology veröffentlichten Studie führten Wissenschaftler aus Deutschland eine Längsschnittstudie durch, um Veränderungen im Hautmikrobiom von Brustkrebspatientinnen zu untersuchen, die sich einer Strahlentherapie unterzogen. Es wurden 220 Patientinnen rekrutiert, von denen 35 %, 45 % und 20 % eine Radiodermatitis vom Grad 1, 2 bzw. 3 entwickelten. Durch genetische Analysen von 360 Hautabstrichen, die vor, während und nach der Strahlentherapie entnommen wurden, fand die Studie heraus, dass eine geringe Häufigkeit (< 5 %) kommensaler Hautbakterien ( Staphylococcus epidermidis , Staphylococcus hominis und Cutibacterium acnes ) die Entwicklung einer schweren Radiodermatitis vorhersagte (Abbildung 2A). Andere Faktoren wie Body-Mass-Index (BMI), Brustvolumen und pH-Wert der Haut hatten keinen Zusammenhang mit der Schwere der Radiodermatitis. Darüber hinaus wurde bei Patientinnen, die eine schwere Radiodermatitis entwickelten, ein übermäßiges Wachstum nicht-kommensaler Corynebacterium -Arten beobachtet (Abbildung 2B). Solche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein unausgeglichenes Hautmikrobiom die Schwere der Radiodermatitis bei Brustkrebspatientinnen verschlimmern kann.

Abbildung 2. Unterschiede in der Zusammensetzung des Hautmikrobioms bei Brustkrebspatientinnen, die nach der Strahlentherapie eine leichte, mittelschwere und schwere Radiodermatitis entwickelten. Zu Beginn wiesen Patientinnen mit schwerer Radiodermatitis (A) eine geringe (<5 %) Häufigkeit kommensaler Hautbakterien, aber (B) eine hohe Häufigkeit nicht-kommensaler Corynebacterium -Arten auf, verglichen mit Patientinnen, die nur eine leichte bis mittelschwere Radiodermatitis entwickelten. Zu den kommensalen Hautbakterien zählen Cutibacterium acnes , Staphylococcus epidermidis und Staphylococcus hominis , die die normale Flora des Hautmikrobioms bilden. Quelle: Hülpüsch et al. (2024), JAMA Oncology.

Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss: „Unseres Wissens hat diese Studie zum ersten Mal gezeigt, dass die Pathogenese einer schweren Radiodermatitis mechanistisch durch bakterielles Überwachstum aufgrund patientenspezifischer Prädispositionen bedingt sein kann. “ Studien aus den Jahren 2021 und 2022 berichteten zudem über eine Veränderung der Zusammensetzung des Hautmikrobioms bei Krebspatienten, die sich einer Strahlentherapie unterzogen, im Vergleich zu Patienten ohne Strahlentherapie. Diese Veränderung war durch eine drastische Verringerung sowohl der bakteriellen Vielfalt als auch der Häufigkeit kommensaler Hautbakterien gekennzeichnet. Diese Veränderungen des Hautmikrobioms korrelierten zudem mit einer langsameren Heilung der Radiodermatitis und einem erhöhten Risiko für chronische Hautgeschwüre.

Bezogen auf Untersuchungen zu anderen Hauterkrankungen haben gezeigt, dass übermäßiges Wachstum nicht-kommensaler Hautbakterien Entzündungen auslöst und die Hautbarriere schädigt. Diese schädlichen Auswirkungen könnten die DNA-Schäden, die die Strahlentherapie an den Hautzellen verursacht, verschlimmern und zu einer schwereren Radiodermatitis führen. Umgekehrt kann ein gesundes Ein Hautmikrobiom mit einem hohen Anteil an Kommensalbakterien könnte Entzündungen lindern und die Schwere der Radiodermatitis verringern. Glücklicherweise können wir die Zusammensetzung unseres Hautmikrobioms durch unsere Lebensgewohnheiten verbessern, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird.

Förderung eines gesunden Hautmikrobioms

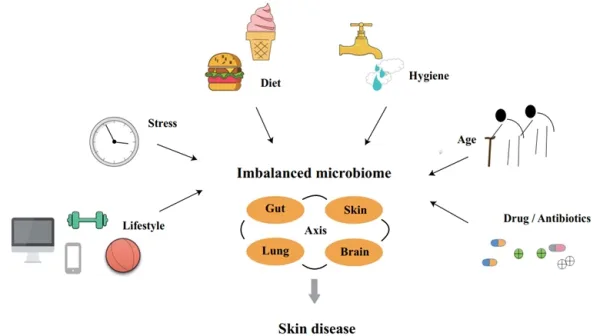

Die Zusammensetzung des Hautmikrobioms wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse und Lebensstil (Abbildung 3). Genetische Unterschiede im pH-Wert der Haut und in der Schweißzusammensetzung können unterschiedliche Mikroumgebungen schaffen, die das Wachstum verschiedener mikrobieller Gemeinschaften begünstigen. Die Belastung durch hohe Schadstoffkonzentrationen wie Feinstaub, Rauch und Industriechemikalien kann die Hautbarriere schädigen und das mikrobielle Gleichgewicht des Hautmikrobioms stören. Diese Faktoren gelten jedoch als nicht veränderbar, da sie schwer, wenn nicht gar unmöglich zu kontrollieren sind.

Umgekehrt bietet die Konzentration auf veränderbare Lebensstilfaktoren einen proaktiven Ansatz zur Pflege des Hautmikrobioms. Verhaltensweisen, die regelmäßige Bewegung, saubere Hygiene und gesunde Ernährung verzögert nachweislich die Hautalterung, beugt Hautkrankheiten vor und fördert ein ausgewogenes Hautmikrobiom. Insbesondere die Rolle der Ernährung ist durch das neue Verständnis der Darm-Haut-Achse wichtiger geworden. Magen-Darm- und Hauterkrankungen treten häufig gemeinsam auf; beispielsweise leiden etwa 10 % der Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen auch an Psoriasis, einer Hautkrankheit, die typischerweise nur 1–2 % der Gesamtbevölkerung betrifft. Darüber hinaus können Strategien zur Verbesserung der Darmgesundheit, wie z. B. die Begrenzung der Zuckeraufnahme, die Einführung einer Die mediterrane Ernährung und der Konsum von Probiotika werden in der klinischen Praxis als ergänzende Therapien zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt.

Abbildung 3. Das Mikrobiom, einschließlich der Haut, kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Lebensstil, Stress, Ernährung, Hygiene, Alter und Antibiotikagebrauch. Ein verändertes Mikrobiom kann folglich die Entstehung von Hautkrankheiten beeinflussen. Quelle: Yang et al. (2022), Microbial Cell Factories.

Ein modernerer Ansatz zur gezielten Behandlung der Darm-Haut-Achse ist die Phytotherapie, die pflanzliche Wirkstoffe zur Bekämpfung von Krankheiten einsetzt. Unser Pfeifer-Protokoll bietet beispielsweise eine individualisierte Mischung verschiedener Pflanzenstoffe mit wirksamen krebshemmenden, entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Einige dieser Wirkstoffe haben sich auch als vielversprechend für die Verbesserung der Hautgesundheit über die Darm-Haut-Achse erwiesen:

- Lycopin aus Tomaten: Eine klinische Studie aus dem Jahr 2019 berichtete, dass die einmonatige Einnahme von Lycopin das Wachstum nützlicher Mikroben im Darmmikrobiom gesunder Erwachsener förderte. Dieser Effekt korrelierte auch mit verbesserten Parametern der Hautgesundheit, wie beispielsweise einer Verringerung nicht-kommensaler Hautbakterien und einer verbesserten Befeuchtung.

- Ginsenosid aus Ginseng: Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass orales Ginsenosid die Propionat-produzierenden Bakterien im Darmmikrobiom anreicherte. Als wirksame entzündungshemmende Verbindung hemmte Propionat anschließend Entzündungsreaktionen im Darm und in der Haut eines Mausmodells für Neurodermitis und reduzierte so den Schweregrad der Erkrankung.

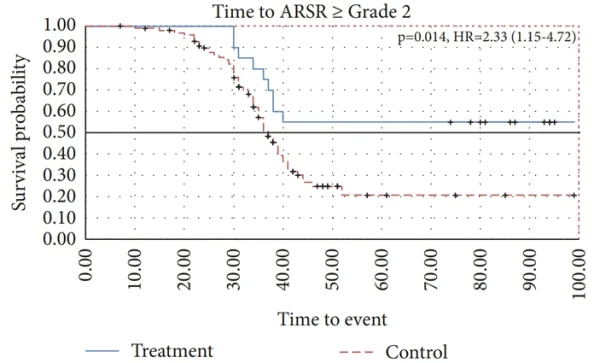

- Epigallocatechingallat (ECGC) aus grünem Tee: Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigte, dass die Einnahme von ECGC-Präparaten Hautausschläge sowie Veränderungen des Darm- und Hautmikrobioms, die durch längere UV-Bestrahlung bei Mäusen verursacht wurden, rückgängig machte. Noch interessanter ist ein klinischer Pilotversuch aus dem Jahr 2018, bei dem Brustkrebspatientinnen, die OM24®, ein Hautgel auf Basis von Grüntee-Extrakt, anwendeten, resistenter gegen Radiodermatitis waren als die Kontrollgruppe (Abbildung 4). Das OM24®-Hautgel ist ein patentiertes Produkt von Novelpharm, Schweiz, das eine einzigartige Formel aus ECGC und anderen bioaktiven Verbindungen aus grünem Tee verwendet, die die Hautgesundheit fördern soll.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wachsende Verständnis der Darm-Haut-Achse eine neue Perspektive auf die Hautgesundheit bietet und den Einfluss des Hautmikrobioms auf Hautkrankheiten unterstreicht. Ein Beispiel hierfür ist die Radiodermatitis, bei der neuere Forschungen zeigen, dass deren Schweregrad und Heilungsprozess teilweise vom Hautmikrobiom abhängen. Daher ist es wichtig, die Auswirkungen Ihres Hautmikrobioms zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, die seine Gesundheit und sein Gleichgewicht unterstützen.

Abbildung 4. Zeit bis zur Entwicklung einer Radiodermatitis oder akuten strahleninduzierten Hautreaktion (ASMR) ab Grad 2 bei Brustkrebspatientinnen, die mit OM24 behandelt wurden, im Vergleich zu Patientinnen ohne Behandlung. OM24 ist eine patentierte Formel eines Hautgels, das bioaktive Verbindungen aus grünem Tee enthält. Die Grafik zeigt, dass bei mit OM24 behandelten Patientinnen unter ähnlichen Strahlentherapieprotokollen eine 2,3-mal langsamere Progression zu einer Radiodermatitis ab Grad 2 als bei unbehandelten Patientinnen auftrat. Quelle: Näf et al. (2018), International Journal of Breast Cancer.